認知症って?認知症の基礎知識

みんなで予防文化をつくっていこう

大切な人が認知症になったらどうする?

認知症とは?原因は?症状は?治るの?予防方法はある?などの疑問をまとめました。

目次

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

①認知症とは

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

②認知症の原因は?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

③主な症状

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

④認知症は治る?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

⑤予防はできる?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

①認知症とは

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

②認知症の原因は?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

③主な症状

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

④認知症は治る?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

⑤予防はできる?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 認知症とは?

・認知症とは、脳の障害によって記憶・判断力・理解力などの認知機能が低下し、日常生活

に支障が出る状態を指す医学的な総称です。

・加齢による“もの忘れ”とは異なり、日常生活の自立が難しくなる点が特徴です。

認知症と診断される人も増加しています。

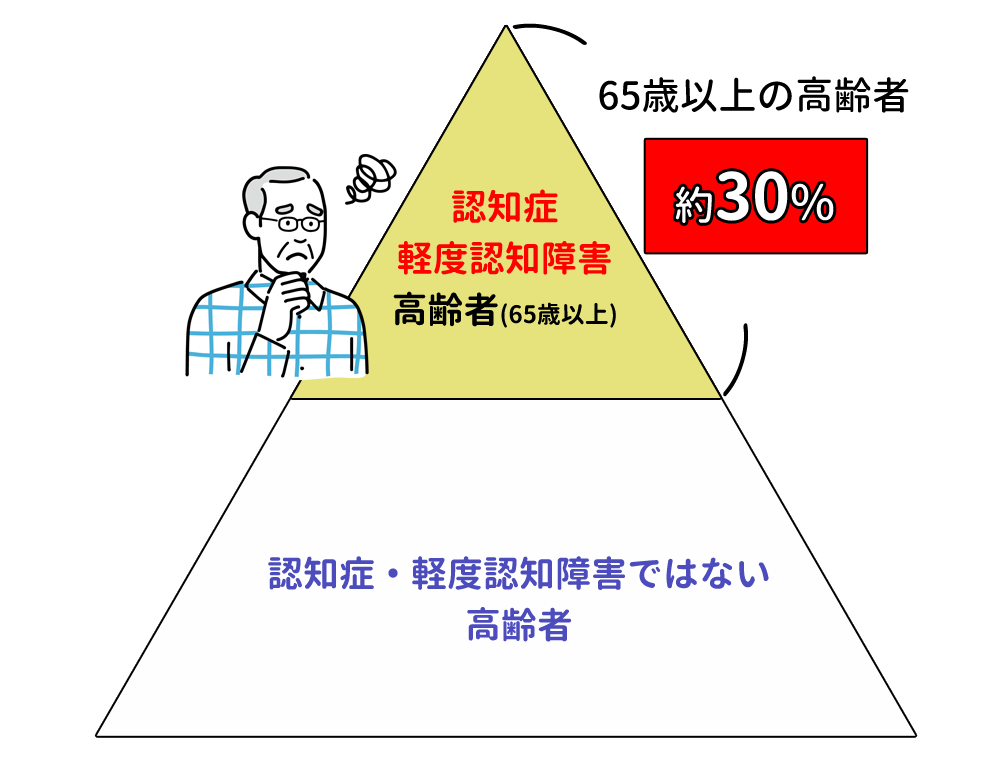

認知症、軽度認知症の65歳以上高齢者は約30%、3人に1人が認知機能にかかわる症状がある

ことになります(下図参照)。

なお、軽度認知障害のかた全てが認知症になるわけではありません。

認知症は、誰もがなり得るため、予防が非常に重要です。

出典元:厚生労働省「認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」

2. 認知症の原因※は?

・アルツハイマー型認知症:最も多い。脳にアミロイドβなどの異常タンパクが蓄積する。

・血管性認知症:脳梗塞など脳の血管障害が原因。

・レビー小体型認知症:レビー小体という異常タンパクが脳に蓄積。

・前頭側頭型認知症(FTD):前頭葉・側頭葉が萎縮して起こる。

※原因が確立しているもののみ記載

3. 主な症状

認知症の症状は進行に応じて変化します。初期には物忘れや時間・場所の混乱が見られ、中期

には日常生活での判断や家事、金銭管理が難しくなります。進行期には身の回りのことが自分

でできなくなり、感情や行動の変化が現れます。症状の現れ方は原因や個人差によって異なり

ます。

初期:物忘れ、会話の理解の低下、道に迷いやすくなる

中期:日常生活での判断が難しくなる、家事や金銭管理の困難

進行期:身の回りのことが自分でできなくなる、感情や行動の変化

※症状の現れ方は原因や個人によって異なります。

認知症の症状の分類は以下のようになります。

➊認知機能の障害(認知症の中核症状)

➋行動・心理症状

➋行動・心理症状

➊認知機能の障害(認知症の中核症状)

記憶障害

新しいことを覚えられない(短期記憶障害)

・同じことを何度も繰り返す

・物を置き忘れたり、しまった場所を忘れる

・過去の出来事や家族の名前を忘れる(進行例)

見当識障害(時間・場所・人物の認識)

・今日の日付や曜日がわからない

・自宅や慣れた場所で迷子になる

・誰といるか、周囲の人の関係がわからなくなる

理解力・判断力の低下

・簡単な計算や手順が理解できない

・買い物や料理の計画が立てられない

・お金の管理や公共交通機関の利用が困難になる

注意力・実行機能の低下

・複数の作業を同時に行えない

・物事の優先順位をつけられない

・注意が散漫になり、日常生活でミスが増える

言語障害

・適切な言葉が出てこない

・会話の理解が難しい

・書く・読む能力が低下する

➋行動・心理症状

精神症状

・不安・抑うつ・焦燥感

・幻覚(特にレビー小体型で多い)

・幻視(人や動物が見える)

行動症状

・徘徊(自宅や施設内を歩き回る)

・失禁や徘徊など生活行動の乱れ

・攻撃的な行動、感情の起伏が激しい

その他の症状

・睡眠リズムの乱れ(昼夜逆転)

・食欲の変化(過食・拒食)

・性格の変化(無関心、社交的でなくなる、偏執的)

4. 認知症は治る?

現時点で認知症を完全に治す薬はありません。しかし、以下の取り組みにより症状の進行を

緩やかにすることができます。

薬物療法:記憶力や生活機能の維持を目的とした薬が使用されます。

生活習慣改善:適度な運動、栄養バランスの良い食事、十分な睡眠、ストレス管理。

認知症ケア・リハビリ:脳を使う活動や社会参加、日常生活動作訓練が有効です。

早期診断・早期対応により、本人も家族も負担を軽減し、生活の質を保つことが可能です。

5.認知症の予防はできる?

認知症予防には、生活習慣や脳・体の健康を意識した行動が重要です。

運動:ウォーキングや体操で血流を改善し、脳への酸素供給を促す

食事:地中海食や和食に近いバランスの良い食事(魚・野菜・豆類中心)

脳の刺激:読書、計算、趣味や会話など、脳を使う活動を続ける

社会的交流:友人・地域の活動に参加することで孤独感を防ぐ

生活習慣病の管理:高血圧、糖尿病、脂質異常症の予防・管理

睡眠・ストレス:十分な睡眠と適度な休息が認知機能維持に寄与

サプリメント:サプリメントで認知症の原因となるアミロイドβなどの異常タンパクを減らす

老化によって誰しもが認知症になる可能性があります。

もっとも多い認知症はアルツハイマー型認知症で脳にアミロイドβなどの異常タンパクが蓄積

することが原因と分かっています。

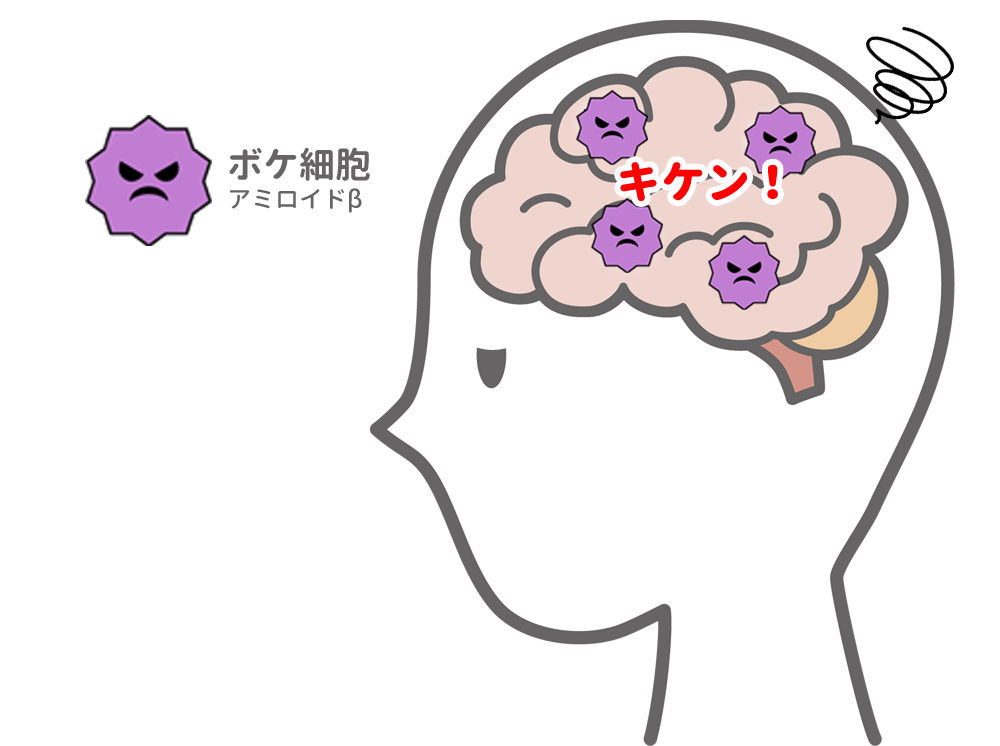

■アミロイドβが蓄積している状態

アミロイドβはアルツハイマー病の原因物質とされ、脳内に蓄積して神経細胞を傷つけること

で、記憶力の低下などを引き起こします。

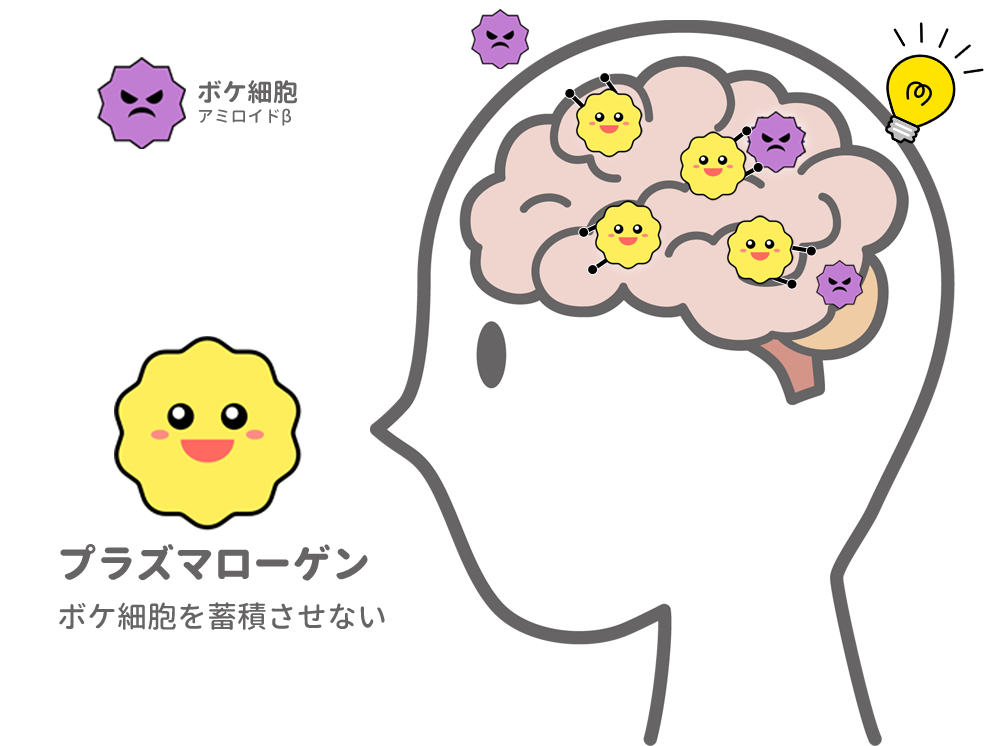

■プラズマローゲンを摂取して蓄積を防ぐ

プラズマローゲンは、脳の炎症を抑えたり、アミロイドβたんぱく質の蓄積を抑制する作用が

ある可能性が示唆されており、認知機能の維持に役立つと考えられています。

プラズマローゲンはアミロイドβの蓄積を抑えることで、神経細胞を守り、学習記憶能力の低

下を抑制する可能性があるとされています。

ボケの細胞(アミロイドβ)の蓄積を防ぐプラズマローゲン入りの

おすすめサプリメントは「わすれん蔵」

世界的にみても日本人は予防意識がかなり低いとされています。

「わたしは大丈夫」そう思ってはいませんか?

いつまででもあの頃の思い出を振り返ったり、大切な家族を忘れないために

プラズマローゲンを摂取して、認知症発症予防をしましょう。